視覚障害児の学びをみんなのものづくりで支える

盲学校にこんな教材があったらいいのに

目が見えない、見づらい子どもが通う盲学校(視覚特別支援学校)は全国に66校あります。盲学校では日常生活を過ごすための歩行練習や点字の習得に加えて、一般教科の学習を、点字や大きな文字の教科書、拡大器などを使って行います。

視覚障害児の教育は極めて専門的で、とりわけ全盲の子どもの数は多くないため、専用の市販の教材は限られています。「こんな教材があったら教えやすいのに」という潜在的なニーズはあっても、現場の先生が手作りをして生徒一人一人に寄り添った教育をしているのが現状です。

こうしたニーズを汲みとり、持ち前の技術力を駆使して教材を開発し、全国の盲学校に寄贈している団体「NPO法人テクたまご」が熊本にあります。

テクたまごの生みの親の須惠耕二さん(テクたまご理事長)は、熊本大学に技術専門職員として勤務する中で、自分の持つ電子工作の技術を誰かのために役立てることができないかと常々考えていました。思いきって盲学校に「何かお力になれることはありませんか」と電話をして訪問したところ、点字タイプの文字入力を音声に変換する装置の修理をお願いされたのがこの活動の始まりでした。

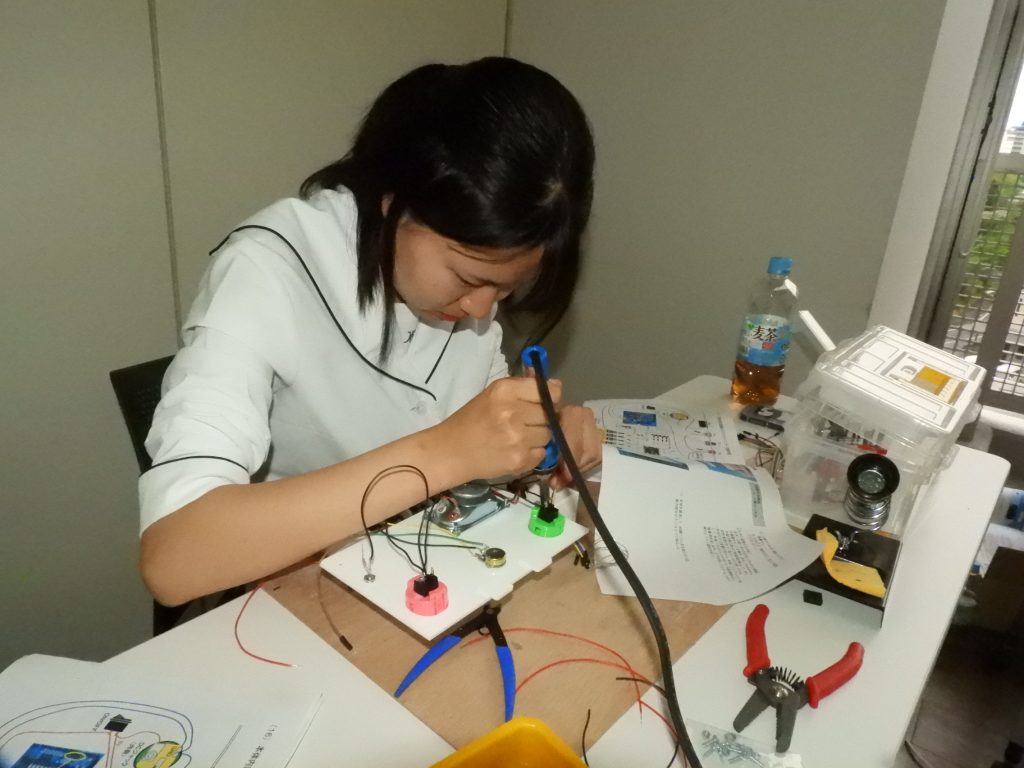

その装置は、点字を正しく習得するための機械で、点字タイプライターと同じ指の動きをするキーボードをパソコンに繋いで点字を打ち込むと、打った文字が音声に変換されるものでした。これをヒントに、子どもたちが気軽に楽しく使えるようにもっとシンプルにできないかと、パソコンに繋がなくてもキーボードに点字を入力すれば即座に音声で教えてくれる「おしゃべり点字タイプ」を仲間と開発。熊本大学の学生向け製作会で3台製作し、クリスマスの時期に盲学校にプレゼントしたところとても喜ばれました。

それがきっかけで視覚障害児のための教材が少ないことを知った須惠さんは、後日発足した熊本大学のサークル「ソレイユ」の学生と協働して視覚障害児のための専用教材を開発し、出来上がった作品を全国に寄贈する活動を始めました。以来10年以上、盲学校の先生のニーズを聞いて音声技術を中心とした点字・地図・空間把握などのさまざまな教材を独自に開発してきました。

こうした活動の中で出会った盲学校教員・視覚障害者・技術者・サークルの卒業生らの、卒業後・退職後も引き続き「目が見えない子どもたちのために力になりたい」という想いの受け皿を作ろうと、2022年に「NPO法人テクたまご」を設立。熊本を拠点に毎月1回、市民のボランティアを集めて教材作りに取り組んでいます。

「おしゃべり点字タイプ」を上手に操ります

新たな教材を開発、全国に寄贈

2023年度に日本財団の助成を受けて開発・製作したのは「おしゃべり点字タイプ」の最新版と、磁石ペンでピンを吸い上げて描いた筆跡を触って確認できる平面作図器「ぴん作」です。

最新版の「おしゃべり点字タイプ」はいちから再開発し、全国 20 校に寄贈しました。

「おしゃべり点字タイプは全国の盲学校に1台ずつ寄贈できていたのですが、日本語音声を発する主要部分が製造中止になり、再開発が必要でした。今回新たに英語の音声も搭載しようとしましたが、日英版の試作機を作った段階で英語発話用ボードも製造中止となってしまい、日本語のみを話す教材として仕立て直しました」と須惠さん。

「今後も作っていける基盤ができたことはよかったですし、今回希望した盲学校に2台目を届けられたことで、点字導入期の児童だけでなく、重複障害がある上級児童も使えるようになったと喜ばれています」。

重複障害とは、全盲以外に知的障害、肢体不自由などの複数の障害をあわせ持つ人のこと。

「重複障害のお子さんにはなくてはならない教材という評価を得ています。軽く明確なキータッチで打つことができ、子どもがとった学習行動に対して即座に音声の応答があることで、面白いと思えて楽しく集中して学習を続けることができると聞いています」。

磁石ペンでピンを吸い上げ、描いた筆跡を手で触って読みとれる平面作図器「ぴん作」は、20 校に寄贈しました。 素材による精度のズレなどが多発し、失敗や試行錯誤を繰り返しながらようやく完成形にたどり着きました。

「ぴん作を初めてお披露目した機器展示会では持参した 6 台全てが開場からわずか 15 分で引き取り先が決まりました。実際に触った先生方が『これは面白い!』『早く欲しい』と笑顔になってくださり、これまでの盲学校教育の現場にはなかった教材を作り出せたという実感が湧きました」。

当初想定した図形学習だけではなく、文字、地図、グラフなど、新しい活用のアイデアが教育の現場で生み出されています。

磁石ペンでピンを吸い上げて描いた絵に、手を触れて読みとります

人生を変えるほどの教材との出会い

「ぴん作」は、1教材あたりなんと3200本のピンが必要で、これを一人で刺すのは大変な作業です。テクたまごの教材は全て手作りのため、多くの学校に届けるにはボランティアの力が必要です。定期的に開催している「教材づくりボランティア製作会」では、中高生から70代のボランティアが教材の部品作りや組み立てなどの製作に挑んでいます。須惠さんにはこうした活動で、視覚障害への理解が深まり「心のバリア」をとることができたらという想いがあります。

須惠さんは最近あるイベント会場で、活動初期に寄贈した「おしゃべり点字タイプ」を使っていた女の子と再会してその成長した姿に驚きました。

「熊本で開催されていた視覚障害者の全国大会の機器展示会会場での出来事です。13年前に入学した重複障害のあるお子さんが、当時は指を分けて動かすのも難しそうだったのが、満面の笑顔で素早く点字タイプを打ちながら三国志の登場人物の名を次々に音声で発話してくれました。私は作った教材を盲学校に贈っただけ。教育の力はすごいなとつくづく思いました。それに関われたこと、お役に立てたことはとても嬉しいです」。

視覚障害児の学びをみんなで支える

「この活動は、『盲学校の教育を市民のみなさんのものづくりで支えていく』というものですが、開発者、製作ボランティアのみなさん、教材を受け取った盲学校、そして使っているみなさんそれぞれが『ありがとう!』という豊かな気持ちになれるのです」。

「活動をする中で、子どもたちの笑顔が原動力でした」と須惠さんは言います。

「実際に使っている子どもたちの動画を見ると、難しいはずの学びをとても楽しそうに笑顔でしている。それは間違いなく盲学校での教育の選択肢が増えて、より効果的に教育ができるようになった証です」と教材の効果を実感しています。

「目の見えない子どもたちの学びはとても難しくて、こういった手作りの教材で彼らのある意味人生を変えるぐらいの出会いを、きっかけを作っていけたらという想いがあります。

多くの方が関わってくださることで実現できていることは有難いこと。こうした子どもたちの特別な学びをみなさんの力でいろいろな角度から応援していただけたらと思っています。ボランティアやサポーターとして、ちょっと関わってみたいとか、参加してみたいと気軽に一緒に考えてもらえたら嬉しいです。その輪の中に入っていただける方、ぜひ一緒にやっていきましょう」。

▼テクたまごウェブサイト(参加してみませんか?)

https://techtamago.lsv.jp/participation/

NPO法人テクたまご

●団体情報はこちら(CANPAN団体DBへ)

- ●2023年度日本財団助成事業

視覚障害児向け新教材の開発と全国寄贈

【関連記事】

日本財団ジャーナル:みんなで考え・みんなで創り・みんなで贈る。視覚障害児のための新しい教材作り